——记优秀扶贫队员刘龙材先生

贵州省地矿局 路广照

丁卯正月,春节已过。地处贵州省西部的六盘水特区的盘县,仍然笼罩在一片皑茫之中。天刚麻麻亮,一行人走出铺满冰雪的红果火车站出口,为首的是一位中等身材、年龄在五十岁左右的中年人,这是贵州省地矿局资料处的高级工程师刘龙材先生。他们是接受贵州省地矿局与盘县政府签署的《扶贫项目协议书》,作为省直机关第二批扶贫工作队的省地矿局9名扶贫队员受命连夜赶至盘县开展工作的。

从省城贵阳来到这块地界,便有些不适的感觉。空气中弥漫着一股刺鼻的硫磺气味,坐了六个多小时的火车、一夜未曾休息的队员们,不禁地打了几下喷嚏。正是晨雾弥漫之际,火车站周围的一切被晨雾中夹杂着的大小锅炉以及民舍中排出的黑、黄、白相间的煤烟气雾所笼罩,如同回到上个世纪中叶英国的雾都伦敦。

1952年烟雾事件的雾都伦敦

六盘水特区作为全国重点煤炭基地,富有的煤炭资源似乎是不要钱似的,被厂矿企业、居民百姓们拿来燃烧着、挥霍者。他们走近一处居民小屋外,去打听县政府招待所的所在地。一位近四十岁的少妇回答着,并热情地为他们指路。那少妇容貌着实让人羡慕,白里透红的脸蛋、有着彝族女人的身材面貌特征和衣着伴饰,让人感觉到一种特有的风情,也印证了人们传说的“六盘水姑娘一朵花、毕节的小伙顶呱呱”的俗谚。待细看她的牙瓣,却是那样的斑黄黢黑,如同生了锈迹的龋齿。

刘龙材轻声地对队员们说:“这就是硫氟公害给人们造成的影响,当大气与水被污染时,极可能引起人的牙齿和骨骼的变酥,其罪魁祸首就是硫和氟。”走在尚未建满房舍的县城小路上,路边和山涧间偶有溪水、泉水流淌,未被冰雪覆盖的垂直岩壁的岩体上已被浸染成深浅不一的铁锈色或黑褐色。

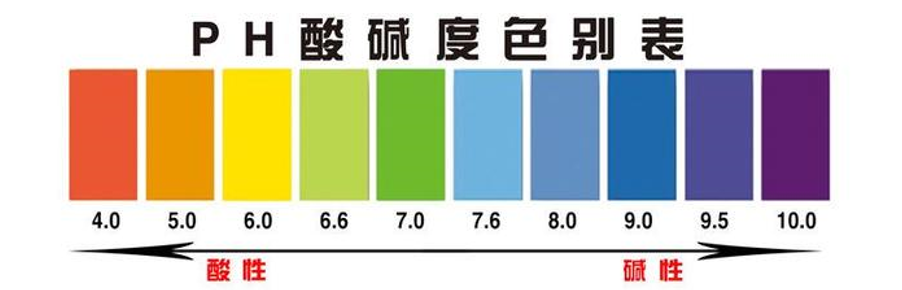

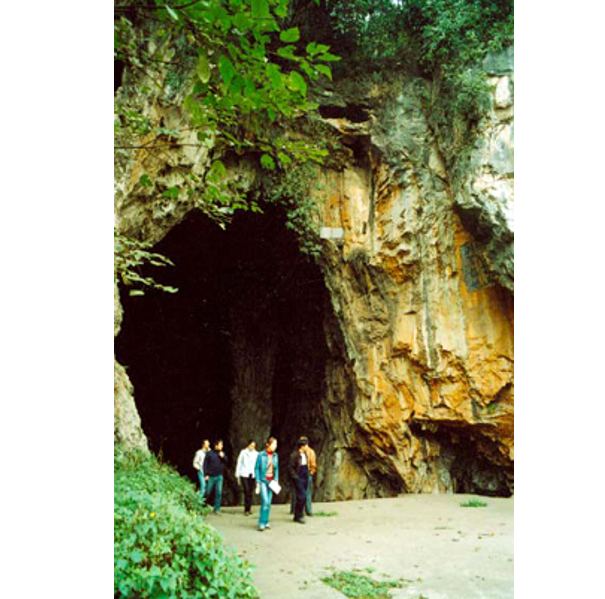

来到县政府招待所,刘龙材一行9人简单地安顿了下来。在上世纪八十年代的中期,县政府招待所的条件尚属简陋,不那么显得洁白的墙壁加之躺下去吱呀有声的木板床,贵州西部潮湿的环境使得被褥更觉有如水浸一般的感觉。虽然已是冬季,没有了蚊蝇的飞舞。被褥里多少有些臭虫、跳蚤轮番地吸吮着来自省城的新鲜血肉;时不时的停电,也给需要夜间加班的科技工作者们带来许多不便,只有借助蜡烛的光亮继续工作。随行的111队的曹卫锋兼任后勤保障工作,在那个尚需使用饭菜票的年代,他从招待所食堂司务长处兑换了足够的饭菜票分发给大家,食宿才算安顿完毕。刘龙材立即进行工作部署,将9人分为两组,开始了一组现场实地踏勘、另一组则开展走村串户调查的工作。刘龙材所带现场组五人,根据特区区域地质图幅,跋山涉水、攀壁登岩,按照溪水泉眼的走向,寻找有硫、氟存在的踪迹,凿取岩石样品、灌注水样,用海鸥120相机拍照存档。踏勘途中,常常遭遇岩土崩塌、落石击身和绝壁悬崖无路可走的情况。在那个食物不算丰富的年代,仅靠从招待所食堂预备的干粮充饥、汲取山泉水解渴,已经是一种独有的享受了。走入一处凹氹的峡谷处,从崖壁上一孔岩洞中传来滔滔水声。欲走进勘察取样,洞中飞瀑激起的水雾里,一股酸涩的气味从洞口扑鼻而来。溶洞的额头处书写有古人所题摩崖“水洞”二字,洞外岩壁上高低错落地以正草隶篆字体所书的“通天一門”“獨立撐天”“碧鎖雲封”“廊廟江湖人間仙境”等难易所辨的摩崖字迹比比皆是。“这就是明末地理学家徐霞客考察过的‘碧云洞’和摩崖,在《徐霞客游记》的‘西南游日记之八篇’里曾有这样的记载:洞門北向迎溪,前有巨石坊,題‘碧雲洞天’,始知是洞之名碧雲也。”刘龙材如诵真经般地向队员介绍着。

距盘州市双凤镇西南1km处的碧云洞

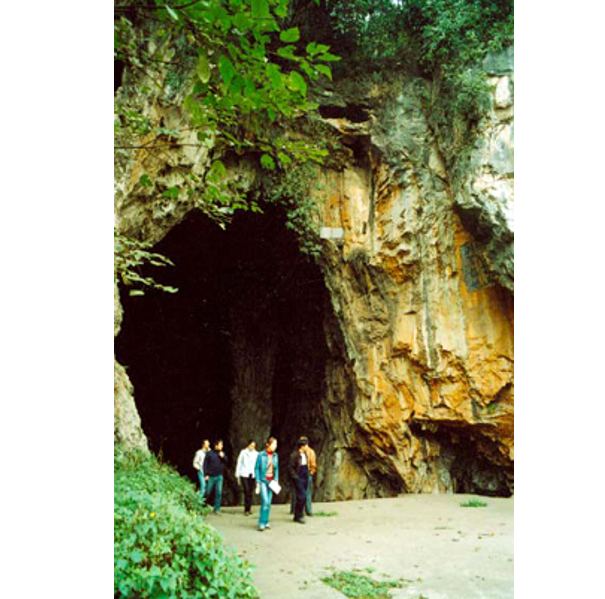

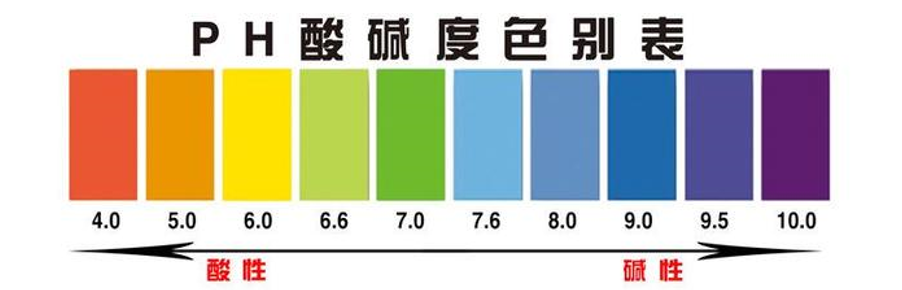

“然而,这被古往今来的文人墨客所赞誉的仙境,为什么变得如此糟糕?!我们一定要查出其原因所在!这也是我们此行的目的,马上取样!”他的一番话语坚定了队友踏勘的决心。由洞中取水而来,只见样桶中的水质在洞外天光的照射下,显得浑浊带黄。浸入PH值测纸,立呈向黄趋红的区间范围。

“这样的水质,已经达到极酸的浓度,说明洞内已有生活污水、工业污水和矿体岩层水的侵入,污染的程度极其严重。必须要作为重点写出专题报告,向县市、六盘水特区及省里、局里提交。如不及时治理,老百姓的生命、牲畜农作物的安全、森林的保覆以及水土流失等环节将严重加剧。”他郑重其事地说着。

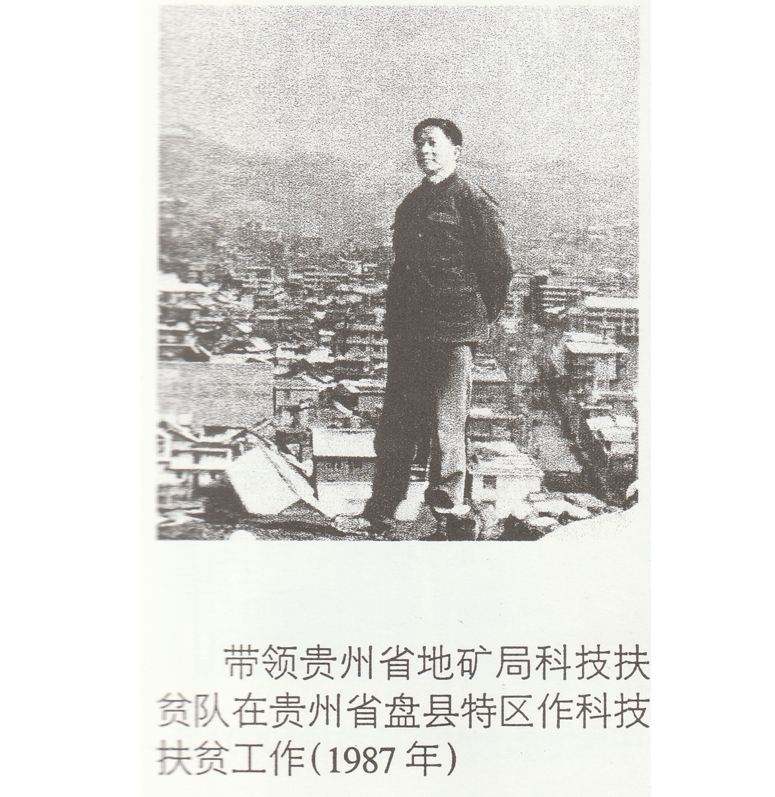

刘龙材在盘县科技扶贫

刘龙材,就是这样一个人。工作期间,由于水土不服,加之于早年跑野外落下的腿疾,他忍着上吐下泻和关节疼痛,每天带领队员步行三十多公里的山路,爬悬崖、摸夜路,有时还私人花钱请当地农民带路,沿着地质区域图所勾画的路线,行进在探索治理硫氟的踏勘之路上。工程师曹卫锋所带一组四人,肩负起走村入户调查的重任。虽然饥渴暂不成问题、行路也不至于如刘龙材他们那样的艰难,但由于在上世纪八十年代初、中期,村寨里的老百姓惧怕当时的计划生育政策和尚未开放的意识观念,见到陌生人的到来,便慌忙闭门锁户,或避而不见或逃之夭夭,为调查工作增添了一定的难度。这一天,他们在山间古驿道上遇见有马驮的老乡,曹工便主动询问。“头十里路的一个小泉井里打的水,一天最多两个来回。”满是氟斑牙的壮年人答道。“那么,你寨子头都是像你这样驮水喝?劳力少的家庭咋办呢?”曹工更想深入地了解打探。“那都没办法喽,只有喝寨子附近塘塘头的水。前头寨子有家老人过世,那里人多,你们可以仔细地问下,跟到我走就行。”壮年人似乎给了曹工的很大的面子。进入寨子,吊丧的响器声老远就可听到。前面就要接近丧主家,从丧幡的节数可以看出,所故之人也就六十来岁。一帮正在吊丧的育龄期的男女看见他们,蜂拥而散,不大的院坝里只剩下年长的老人和儿童。为接近他们,曹工恭敬地向逝者家属敬了2元的礼钱、点上三柱香,在灵牌前叩首礼拜。“这个堂幺弟就是上山砍竹子遭摔死呢,不到六十岁,骨头、脚杆耙得很。这点水土不好,喝的水都是黄黄呢,还有点涩口。年纪轻轻的都牙黑、骨头松,做哪样都不得行,没力气做活路。”“多很,小娃娃刚生下来,牙齿白白嘞,七八岁以后就开始变黄喽。外来的媳妇嫁过来,几年下来也一样呢黄。”曹工一行听后,默默无言,心中都带有一丝惊讶和愧疚。院坝上,有些人在敞开的煤火堆上烤着包谷、洋芋和包谷粑吃。曹工一行便借此机会作了一次科普宣传,提醒大家不要在煤火上烤食物,以防出现硫、砷、汞中毒,并把中毒的症状和厉害性告诉乡亲们,让乡亲们也告知家人。一天下来,两路人马各有收获。白天里外出踏勘、调查,夜间便是汇总“战果”、分析情况和草拟报告的时间。招待所宿舍昏暗的灯光下,他们将另外几个宿舍的简易桌椅拼凑在一起,铺开区域图,如同作战指挥部一般,图上有所标记地记载着他们的行程轨迹及问题所在。已经是个把月的时间了,成果虽不斐然,但结论已经明显得出。刘龙材一边叙述、辩论并总结着,一边馒头就着开水地补充着他们的能量,期望早日地写出对硫氟公害的地质背景分析、现状描述和提出从根本上防治的处理意见及建议,争取尽快提交各级相关部门。结合踏勘、调查的结论,从刘龙材多年来从事地质资料搜集工作的经验判断:当今世界关注并危及世界的硫害与氟害,形成了一种新的合并型的灾害——硫氟公害,几十年来正横行于贵州省盘县特区及其周边甚至其他省份产煤区,并已成为我国硫氟公害较为严重的地区,引起了国家的高度重视,也是他们此行科技扶贫的主要任务之一。据地质资料记载:盘县特区处于所划的“盘县一兴仁-册亨硫锑砷镉组合区”西北部的硫氟严重污染地带,且含硫氟地质体分布较广。其中首推大方县的露布400平方公里的含煤岩系,在已探明的煤矿70多亿吨中,煤含硫0.6%-4.85%,含氟18PPm(指1升水溶液中所含溶质的毫克数);另外在夹杂着的大量煤矸石中含硫7%-20%;其次是露布700多平方公里的峨眉山玄武岩组中,含氟上千PPm,散布在各地层的硫铁矿含硫百分之十几。盘县是上世纪六十年代末期新兴的工业特区,作为我国江南煤炭工业基地,硫氟公害的关键主因在于不合理开发利用含硫氟地质体而酿成。区域范围内选煤厂的污染、小煤窑的千疮百孔、小土炼焦场峰起林立;公用炉灶及家庭燃煤不计其数;煤矸石露天堆积如山,垃圾废料抛撒遍地;加上煤矸石的自然、浅层煤成气的自漏、含硫氟的烟尘弥漫;区域内酸雨频繁、污水横流,酸性泉眼星罗棋布;被污染的废土遍野,以及包谷、洋芋和辣椒等主食粮菜含氟严重超标,尤其是盘西上千平方公里的区域受害较深。每年有上千万克炼焦煤烟、上万吨酸性水、数百万吨煤泥废水、上万吨粉煤灰尘气和数百万吨煤矸石等“三废”污染着当地及其周边的环境,导致约60%的空间二氧化硫超标;最终形成酸雨不断、大部份水体和土壤变酸。一是破坏人类及物种资源 增加了人患有哮喘、支气管炎、肺气肿、肺心病、呼吸道和肠胃消化道、甚至突发癌症等多种疾病,以及使人满口黄斑牙的“氟斑牙病”和骨头发脆变形的“氟骨病”等现象的地氟病;造成了不少地方鱼虾、鳖蟹、鳅鳝绝迹,畜禽与鸟兽处于濒危边缘,花草果木和农作物过早地衰老、落叶乃至死亡、收成锐减。二是破坏山地资源 有近一半的耕地水土流失和草地退化,生产力下降甚至丧失,农、林、牧、渔、副业衰减不收。尤其是林业、草植业的荒芜,促使一些地区因此而带来的滑坡、泥石流、崩塌和塌陷等地质灾害与年俱增。三是破坏水资源 使许多泉、溪、河、湖及水库无法达到饮用标准。主要河流的水质硫氟严重超标,数十公里的河内物种绝迹;河岸数以万计人畜饮水、日常生活用水及农田灌溉均要到遥远的山沟里的泉井中汲取。四是破坏人文、旅游等其他资源 如经明末地理学家徐霞客命名、现已载入《中国名胜辞典》的碧云洞(碧云洞又名“水洞”, 位于今盘州市双凤镇西南一公里处,系天然喀斯特溶洞,被列为国际洞穴协会会员之一,现已开辟为碧云公园。),开发初期边建设、边破坏。洞内有污水河贯入,洞外又氟硫白烟滚滚,原是绿体的山林坡草渐黄死亡;古迹、古建的材料、雕塑受到酸雨的腐蚀,文化遗产遭到严重损坏。鉴于此,刘龙材提出建议:必须要让全民提高环境治理和健康保护的意识,加强法制观念,认真贯彻执行《矿产资源法》和《环境保护法》,逐步形成“环境保护,人人有责”的良好局面。1、要大力发展矿产、“三废”等资源的综合开发、利用、回收和处理整治,做到变废为宝、化害为利、物尽其用。在及时制止滥采乱挖的同时,逐步创建、增建、扩建一些焦化、煤气、粉煤灰、型煤、煤矸石、硫铁矿、石膏和集中处理“三废”、煤矸石发电等类型工厂;建立因技术条件而暂时无法综合利用的无渗入式的“三废”堆积场。2、要做到四改变:一是改变能源结构,普及型煤的利用。发展城市煤气、天然气和集中供热及农村沼气、太阳能及地热的利用;二是改变城镇体系和工业布局,关停并转污染大又难以治理的企业。根据季风的流向,避开东北、西南向的主风流线,对产生硫氟污染物的厂矿采取集中建造且远离城镇和重要农林牧渔副业区;三是改变现有的炉灶具使用,改造启用高效、节能、少污染的新型炉灶,并采取节能、消烟、除尘等措施;四是改变乱堆、乱放、乱倒民用及工业垃圾,杜绝建筑材料库、垃圾场和垃圾转运场位于城市内、水源旁、石灰岩基岩上的做法,使用无扬尘的原材料、垃圾的装运卸载箱体。

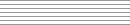

刘龙材尊重于科学、精准于扶贫、立足于科技、弘扬于科普。他作为专业技术人员到贫困地区进行对口扶贫,努力抓好“短平快”扶贫项目,除了能有效地进行科技扶贫外,把增长和发挥自己的聪明才智与密切群众关系联系起来、把广泛宣传科学普及与扶贫结合起来。通过实践又一次地证明了这一点,正如他所说的那样:“既锻炼了自己,又学到了许多书本上没有的东西。”1987年,由于刘龙材科技扶贫工作成绩卓著,被中共贵州省委、贵州省人民政府联名授予“贵州省优秀扶贫工作队员”荣誉称号。

在短短的几个月科技扶贫时间里,他撰写了十三篇论文和建议,有六篇已在省级报刊公开发表。刘龙材所撰写的《盘县特区硫氟公害的地质背景、现状和防治》报告曾刊载于1987年的《贵州地质》专业刊物和《六盘水科技》报刊,报告中指出了该地区硫氟公害的成因和危害,提出独到的防治措施。引起了盘县特区政府的高度重视,并受到中国科学院有关专家的好评。1989年8月11日的《贵州日报》又以《刘龙材提出防治硫氟公害措施》为题,作了长篇的宣传报道。短短的几个月的科技扶贫时间内,刘龙材做出了受人们称赞的九件大实事:1、提交开发利用石灰岩、赤(褐)铁矿、石膏、无烟煤、硫铁矿、玄武岩、砂岩、煤矸石等矿产和水资源的合理化建议21份,约5万字;2、修编盘县特区矿产资源图1套,提出发展多种矿业是增强自力更生能力、脱贫致富的好路子之一;3、为特区钢铁厂和洒基铁厂选定供矿基地1处和赤(褐)铁矿普查后备基地3处;4、分别为六盘水制药厂、碧云水泥厂以及两厂附近的群众,找到无需施钻的新水源,并为厂方节省钻井费用10多万元;5、检查疏通自流水管道,缓解坪地区公所及其附近群众吃水难问题;完成全特区滑坡、泥石流、崩塌和塌陷等地质灾害(40处)以及主要病态水库等工程地质(4处)的野外调查,并对其中典型区及时提出治理方案;6、呈上防治“硫氟公害”和矿产开发对环境影响等环境地质方面的建议;7、及时为有关部门提供与扶贫工作有关的急缺的地质资料情报和私人专业藏书;8、为编制2000年贫困地区经济发展规划出谋划策;9、参与电石厂筹建工作,提供必要的地质资料。

刘龙材先生中年时期照片

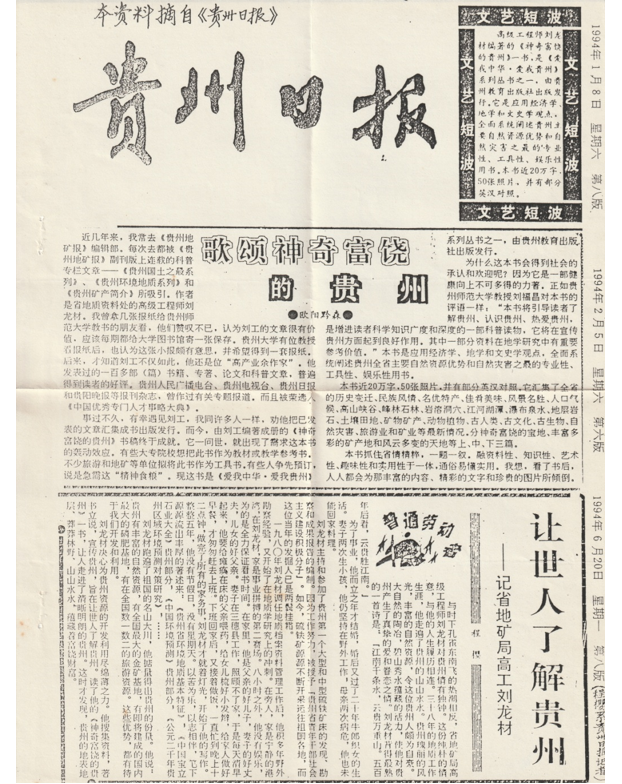

刘龙材所著的科普文章,体现了知识性、思想性、实用性并重。1993年由贵州教育出版社出版发行的20万字的科普专著《神奇富饶的贵州》图文并茂,发行量达一万册,后又再版。该书由多位省、厅级领导题联赠语,著名作家欧阳黔森先生为其作序。充分体现了刘龙材科学与文学相互兼容、自然与生活的密切相关、科技与科普紧密结合的做学问之真精神,深受广大读者的欢迎。刘龙材把宝贵知识,无私地献给了祖国、献给了所从事的科技事业、献给了生他养他的贵州高原的山山水水和各族人民。在用知识为科技立功、为民众办事、为科学普及的道路上,孜孜不倦、默默耕耘,表现了一种崇高无私的奉献精神和执着追求的思想境界。

《神奇富饶的贵州》发行时《贵州日报》所刊序言及报道六十五年前的上个世纪的1955年,风华正茂的十八岁的贵州贵阳人刘龙材,双脚跨出中专校门,便背起地质行装走向了山野沟壑,当上了一名地质队员。面对蜿蜒逶迤、层峦叠嶂的深山荒野;面对祖国积弱积贫、万事待兴的落后窘状;他开始了立志图强、为贵州的地质事业作出贡献的壮怀历程。

在主持参加的贵州省第一个大、中型硫铁矿床的发现勘查与成果报告编制中,刘龙材以出色的成绩赢得了组织和同志们的好评,被授予“贵州省青年干部社会主义建设积极分子”的荣誉称号。强烈的事业心和责任感驱使他考上了成都地质学院,得以四年的深造。而后,他又几度积极争取,先后到贵州大学、广东、云南和北京等地学习进修专业和外语。省吃俭用地自筹资金数千元购买了书籍,经常出入于大学与单位的图书馆、阅览室。他虚心请教,自学了水文、档案、写作等二十余门学科。坚强执著地追求、孜孜不倦地学习,使他获得了丰富的知识。工作三十二年后的1987年,知天命的他作为一名地质专业技术人员,接受了组织的安排,奉命带领一班人马到盘县特区开展扶贫工作时。任务一落实,他激动地说“这是一个难得的机会,要用知识为贫困地区人民干点实事。”六十余年来,刘龙材足迹踏遍了贵州的山山水水,从事矿产地质、旅游地学、科学文学创作。他是一位科技工作者,更是一位高产业余作家,笔耕不辍、著书立说、文理兼备。在国内外出版、发表了一百多部(篇)书籍、专著、论文和科普文章近300万字,独立著书的《神奇富饶的贵州》被列入《爱我贵州》丛书、《贵州自然之旅》被列入《走进西部旅游》丛书、《中国·贵州地质矿产资源》被列入《贵州可持续发展研究》丛书、《刘龙材文集》被列入《华夏作家》文丛;除此之外还与他人合著编纂了《贵阳市志·矿业分志》、《中国宝玉石业大全》、《中国矿床发展史·贵州卷》等史志类著作;部分文学作品入选首套贵州地质文学丛书《高原拓荒人·散文诗歌卷》。

刘龙材独立著书封面集汇

贵州的瑰丽风光、丰富的自然资源,令这位贵州人颇为自豪。大自然的陶冶,碧山秀水蕴藏的活力,使他对贵州产生了真挚的爱和眷恋之情,刘龙材背记得最熟的一首诗是:江南千条水,贵州万重山。

科技扶贫、党建扶贫、项目扶贫、精准扶贫、全面脱贫攻坚……从贵州省地矿局1986年开始的扶贫工作队开始,截至2020年底的脱贫攻坚全面收官之时,横跨三十余年的贵州地矿局扶贫史,是一部宏伟大剧的完成落幕。如今,习近平总书记的生态保护的金言玉句“绿水青山就是金山银山”正在变为现实,肆虐在盘州一带的硫氟公害已被擒伏,工业污染、城市污染及地下水污染的时代已经得到了遏制,正在被遍布全国、全省而建的生态湿地公园、农业产业园区及农家小菜园、居民小区后花园等恢复生态保护的有力措施和战略所实施,并得以加强。加大对山水林田湖草的治理和保护,已经成为国家推行生态保护的一项重要举措和主抓方向。

党的十九大已将我国社会目前主要矛盾确定为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾作为首要解决处理的方向,经过扶贫攻坚的战略实施,需要与发展的矛盾正在日益缩小并得以逐步改善,老百姓正在向着健康、富裕、美好的生活方向迈进。

刘龙材所喜欢的那首明代刘伯温的预言诗,正在或已经变为现实;刘龙材当年所提出的对硫氟公害的地质背景陈述、现状分析及防治措施建议早已被各级部门阅读、采纳并得以实施;刘龙材为之付出的科技扶贫时的辛劳之苦,已化为奋斗后的硕果,造福于人民,辉煌于中华大地。“脱贫攻坚”战略的坚韧实施与所获成果,更是下一步“建设美丽乡村”战略的经验、基础和开始。